1954年(昭和29年)8月生まれの私の場合、61歳の誕生日の翌月すなわち2015年9月から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。

この特別支給の年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されます。

年金額は930,500円と提示されました。この930,500円という金額を自分で算出してみることにしました。

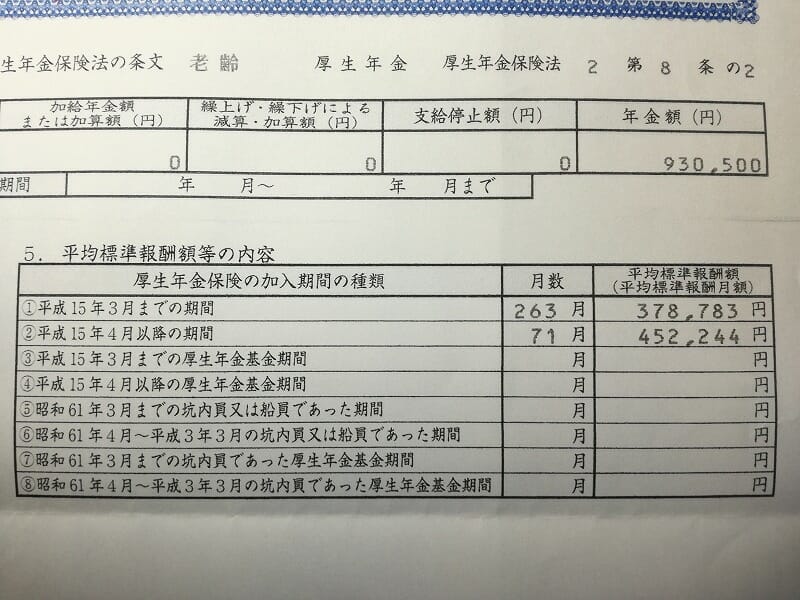

年金証書に記載された年金額

年金受給手続き後、平成27年(2015年)11月に郵送されてきた「年金証書」です。

この年金証書に記載されている平均標準報酬額(平均標準報酬月額)から年金額を算出してみます。

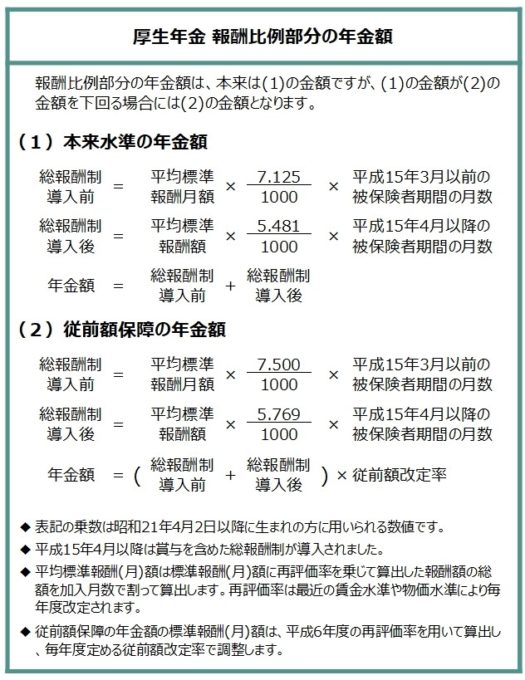

老齢厚生年金の報酬比例部分の計算には2通りの方法があります

特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されます。報酬比例部分の計算には2通りの方法があります。

- (1)本来水準の年金額

- (2)従前額保障の年金額

報酬比例部分の年金額は、本来は(1)の金額となりますが、(1)の金額が(2)の金額を下回る場合には、(2)の金額が報酬比例部分の年金額になります。

平成15年4月以降、賞与を含めて平均報酬額を算出する「総報酬制」が導入され、算出式が変わっています。

平均標準報酬額を代入して計算…(2)従前額保障の方でした

「年金証書」に記載されている平均標準報酬額は以下のとおりです。

| 厚生年金加入期間 | 月数 | 平均標準報酬月額 平均標準報酬額 |

|---|---|---|

| 平成15年3月まで | 263月 | 378,783円 |

| 平成15年4月以降 | 71月 | 452,244円 |

これを(1)と(2)両方の式に当てはめて計算してみました。

(1)本来水準の年金額

$$\small{378,783円}\times{\frac{7.125}{1000}}\times{263月}=709,792円$$$$\small{452,244円}\times{\frac{5.481}{1000}}\times{71月}=175,991円$$ $$709,792+175,991=885,783円$$

(2)従前額保障の年金額

$$\small{378,783円}\times{\frac{7.500}{1000}}\times{263月}=747,149円$$ $$\small{452,244円}\times{\frac{5.769}{1000}}\times{71月}=185,239円$$ $$\small(747,149+185,239)\times0.998=930,523円$$

平成27年度までは年金額(年額)の端数処理が100円未満四捨五入となっていました。

よって(2)の計算では930,500円となり、私の年金額は(2)従前額保障の年金額であることがわかりました。

なお、年金額(年額)の端数処理は平成28年より1円未満四捨五入となりました。

平均標準報酬額の求め方に注意

平成15年より報酬額に賞与を含めて計算する総報酬制になり、平均標準報酬月額という言葉から平均標準報酬額という言葉に変わりました。

- 平成15年3月まで賞与を含めない

………平均標準報酬月額 - 平成15年4月より賞与を含める

………平均標準報酬額

当然賞与を含めたほうが報酬額が大きくなるので、年金を計算するときに両者を区別して、掛ける数字を変えているわけです。

以下では、両者を統一して「平均標準報酬額」と呼んでいます。

(1)本来水準と(2)従前額保障では再評価率が異なります

実を言うと、上記の(1)本来水準の年金額885,783円は本当の年金額が出ていません。

平均標準報酬額を求めるとき、過去の標準報酬に一定の率(再評価率)を乗じることで、現在の手取り賃金水準に換算しますが、この「再評価率」が(1)と(2)では異なります。

(1)の再評価率は毎年度改定されますが、(2)の再評価率は平成6年度の数値が用いられています。

私の「年金証書」に示された平均標準報酬額は(2)従前額保障の年金額を求めるときの再評価率で算出されており、これを(1)の式に当てはめても、(1)本来水準の年金額を求めたことにはなりません。

すなわち、(1)本来水準の年金額は(1)のための再評価率で平均標準報酬額を求める必要があります

本来水準と従前額保障でどのくらい違うのか

以下の記事で、(1)(2)それぞれの再評価率を用いて平均標準報酬額を算出し、年金額を比較しました。

結果は以下のようになりました。

- (1)本来水準の年金額

923,087円 - (2)従前額保障の年金額

930,523円

(2)従前額保障の年金額が7,000円以上大きくなっています。